こんにちは、まりもです。

2021年6月に令和3年度上期基本情報技術者試験を受験し、合格しました。

基本情報技術者試験とは、IPA(独立行政法人情報処理推進機構)が「IT人材の育成」事業として行っている国家試験のうちの1つです。

ITエンジニアの登竜門とも呼ばれており、その名の通りIT人材に必要な基礎知識や実践的な活用能力を問われる試験です。

私は医療従事者で、IT系の企業に勤めているわけでも情報系の学部を出たわけでもありません。

そんな私ですが、1ヶ月半の勉強で無事合格することができました。

今回は、非エンジニアの私が合格できた勉強方法やスケジュールについてお伝えしていきます。

私のITレベル

はじめに、私のITレベルについてお伝えしておきます。

「せっかく読み進めていったのに参考にならない!」という状況を避けるためです。

- 数学は好き。

- CPUとかハブとか言われてもよくわからない。

- パソコンのスペックとはなんぞや。

- Excelは得意。仕事でマクロ書いてる。

- プログラミングが好き。得意ではない。

ざっくり言うとこんな感じです。

要約すると、【数学に苦手意識のない機械音痴】です。

「数学もPCも、もうとにかく理系科目苦手!」という方には参考にならない可能性が高いので、ご了承ください。

勉強方法を一言でまとめると

最初に、私の勉強方法について、一言でまとめておきます。それは、

「とにかく過去問を解いて理解していく!」

です。

基本情報技術者試験は出題範囲が広いです。

だからこそ、普通に参考書を読み進めているだけでは、知識のインプットに時間を取られ過ぎてしまいます。

参考書だけを読んでいる期間を極力減らし、

早い段階から過去問を解くというアウトプットを行ってください。

私は5年分を解きましたが過去に出た問題が再度出題されることもありました。

また出題範囲は広くても、過去問を解いていくうちに出る箇所やポイントがわかってきます。

そこがわかってくれば、覚える単語や公式も最低限で済みます。

1ヶ月半のスケジュール

1〜2週目:参考書読み込み

最初の2週間で参考書を2周しました。

初めての単語ばかりで頭に入りませんが、気にせずにとにかく読み進めることがポイントです。

参考書は、

- ニュースペックテキスト 基本情報技術者 2021年度(オールカラー)

- 令和03年 基本情報技術者 合格教本

- 令和03年 イメージ&クレバー方式 栢木先生の基本情報技術者試験教室

- キタミ式イラストIT塾 「基本情報技術者」 令和03年

など有名なところがありますが、

- 出るとこだけでなく全てが網羅されている

- 過去問をダウンロードできる

という点を重視して、令和3年 基本情報技術者 合格教本 を購入しました。

実際に購入して読み進めていくと、範囲広すぎるし概念ばかりで理解できないし心が折れます。

私は心が折れながら読んでました。

頭に入らなくても良いので、この段階ではとにかく読み切ることを目標としてみてください。

3週目以降:午前試験の過去問

私が資格試験を受ける時に毎回行う方法なのですが、早い段階で過去問を解きます。

ダウンロードした過去問を通勤中やお昼休みなど隙間時間で解きました。

ただ、このダウンロードした過去問、答えのみで解説があまり詳しく書かれていません。

そのため、別のアプリをダウンロードしたのですが、このアプリがとても良かったです。

「2022年版 基本情報技術者問題集(全問解説付)」というアプリです。

このアプリのメリットは、

- 間違えた問題を履歴として残してくれる

- 「間違えた問題のみ」「解いていない問題のみ」など選択できる

- 「年度ごと」「カテゴリーごと」なども選択できる

- 解説が詳しい

など様々です。解説が詳しいので、解いていくうちに記憶することができます。

アプリで1回分の試験を解き進める

↓

一周したら間違えたところだけ解き直す

↓

間違えがなくなるまで繰り返す

というサイクルで5年分を解きました。

また、アプリで間違えた問題や苦手な分野は別の方法でインプットします。

私が最初に購入した参考書以外に利用していたインプット方法は、

- サイト:「分かりそう」で「分からない」でも「分かった」気になれるIT用語辞典

- 本①:基礎からのIT担当者リテラシー

- 本②:よくわかる基本情報技術者

この3つです。1つ目のサイトは、難しいIT用語をIT用語を使わずに説明しているサイトです。

過去問を解いてもイマイチ理解できない概念などは、このサイトで学ぶことで非常に理解が深まりました。

本①は、基本情報の勉強で学んだことを実際に実務でどのように活かすか学ぶことができる本です。

参考書は知識の羅列なので、どうしても頭に入らないこともありますが、

実務ベースの視点から学ぶことで理解が深まりました。

本②は、応用情報技術者試験資格を持っている主人に勧められた参考書です。

私が購入した参考書よりも概念に関する解説が非常に詳しく書かれています。

詳しく書かれていますが、最初に購入した参考書に比べると網羅している範囲が狭いという欠点があります。

アプリで間違えた問題は、参考書だけでなくサイト、本①、本②全てで復習しました。

4週目以降:午後試験の過去問

午後試験の過去問は

「令和03年【上半期】基本情報技術者 パーフェクトラーニング過去問題集」

を購入しました。この問題集は、午前試験、午後試験の過去問が過去19回分収録されています。

午前問題は、アプリでも学習していますが、復習として解きます。

アプリよりも解説が詳しいので、更に理解を深めることができます。

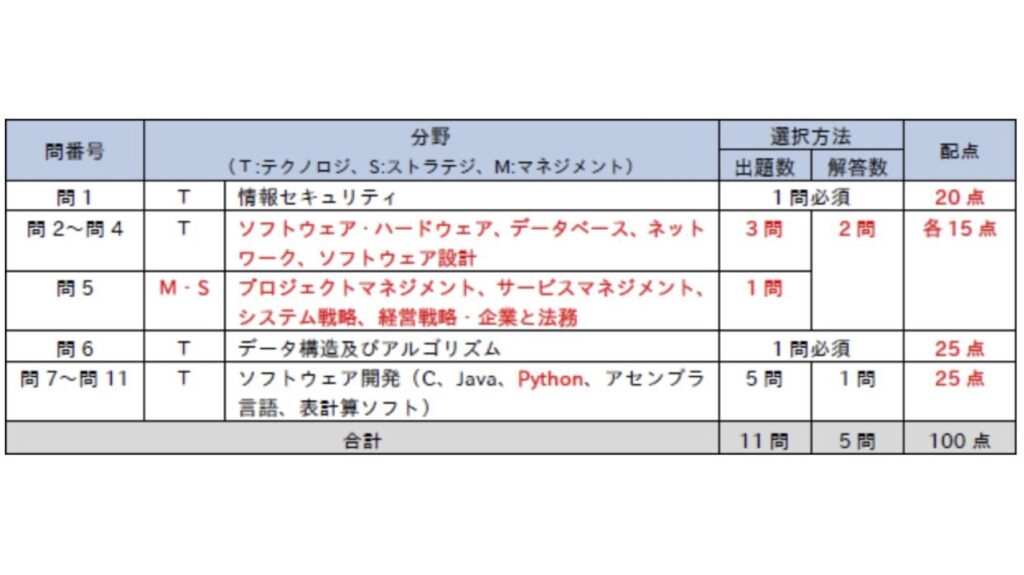

ここで、IPA(独立行政法人情報処理推進機構)に公開されている、午後試験の出題範囲(2020年春期試験以降)を以下に示します。

このうち問1〜5までの分野は、午前試験の範囲でもあります。

よって私は過去問を解く際、午前対策の為にも、問2〜4の中で選択しない問題も解きました。

私はネットワークの問題が苦手でしたが、午後問題で何度も解いていくうちに

理解を深めることができ、午前問題の得点アップにつながりました。

選択問題を解いていくうちに、自分の得意分野もわかってきます。

問7〜問11のソフトウェア開発に関しては、私のように非エンジニアの方は「表計算ソフト」一択です。

Excelの関数やマクロで何かシステムを作成したことのある方であれば、表計算ソフト問題は

抵抗なく解き進めることができると思います。

問6のアルゴリズム問題は知識問題ではありません。論理展開を丁寧に追っていけば解けます。

配点が大きいので、苦手な人は繰り返し過去問を解いて慣れておきましょう。

午後問題を解き進める際のコツとして、大問1問を解き終わるまでは解答解説を見ずに、

必ず自分なりに考えて解答した上で解説を見るようにしてください。

1日の勉強時間

1〜2週目

1日1時間程時間をとって参考書を読み進めていきました。

3週目以降

仕事のある日は移動時間を利用してアプリで過去問演習のみをやっていました。

時間にすると、20分〜1.5時間程です。

休日は約4,5時間を勉強時間に充て、「午前問題過去問演習→参考書での復習」

をひたすら繰り返しました。

4週目以降

4週目以降も、仕事のある日は基本的に移動時間を利用してアプリで過去問演習のみをやっていました。

休日は約6,7時間を勉強時間に充て、「午後試験の大問1問解く→解説確認」をひたすら繰り返しました。

まとめ

今回は、非エンジニアの私が基本情報技術者試験に1ヶ月半で合格した勉強方法とスケジュールについて説明してきました。

最初にもお伝えしましたが、とにかく過去問を解きまくってください。

次回以降、基本情報技術者試験の範囲変更に関する情報や午後試験対策について説明していきます。

質問等ありましたらお気軽にお問い合わせください。

コメント